La palabra biblioteca viene del griego y significa, por resumir, “sitio donde se guardan los libros”. Evidentemente, la palabra βιβλίον no puede significar libro en ningún caso, ya que antaño no existían los libros. Los documentos portátiles (si dejamos de lado las inscripciones en elementos arquitectónicos o naturales) de cualquier tipo se escribían en tablillas de barro y otros materiales, como cera, marfil o madera; y, más sofisticadamente, sobre pieles animales (pergaminos) o preparados vegetales (papiro). El papel llegó mucho más tarde. El invento se atribuye a los chinos (II a. C.) y tardaría muchos siglos en llegar al mundo occidental, a través de los árabes. Al principio se consideró un material de mala calidad y en algunos sitios incluso estuvo prohibido su uso para documentos importantes. Pero esa es otra historia.

Los primeros libros (del latín liber) muy probablemente fueron compuestos en el Imperio Romano. Algunos estaban formados por diversas tablillas cosidas por un lateral con argollas, y luego también existieron libros de pergamino, que ya formaban lo que se conoce como códice (codex). Marcial (I d. C.), en sus epigramas, menciona una gran variedad de útiles de lectoescritura, incluyendo libros de pergamino. Este formato resultaba más fácil de transportar que los rollos y, por supuesto, más fácil de manejar y leer (¿alguien puede imaginarse La guerra de las Galias en un solo rollo?). Las tapas (cubierta) protegían bien el contenido y el cosido lateral hacía fácil una reparación, en caso de ser necesaria.

Así pues, los inventores originales de la palabra biblioteca (o su equivalente en otros idiomas) difícilmente se referirían a una estancia con muebles llenos de libros. Más bien sería una caja, baúl o armario con tablillas o rollos de pergamino, un agujero en la roca, o una simple tinaja de barro… Y βιβλίον no tenía que designar por fuerza a un objeto físico tan concreto como una tabla o un rollo, sino más bien a un documento, en general, como un contrato, una ley o un poema.

Las primeras bibliotecas

Es en Oriente Próximo, la cuna de la escritura, donde tenemos que buscar y donde hemos hallado las primeras bibliotecas de la humanidad. Es posible que hubiese notables bibliotecas también en el Antiguo Egipto, pero aún no se han encontrado, o bien fueron destruidas, o a lo mejor sucumbieron al paso del tiempo, ya que allí utilizaban el papiro desde tiempos inmemoriales (los restos conocidos más antiguos de papiro se encontraron en la tumba de Hemaka, el primer ministro del faraón Den, de la Primera Dinastía, alrededor del 3000 a. C.).

Por su carácter eminentemente práctico, las primeras bibliotecas fueron archivos que contenían documentos relativos al comercio, cartas y textos administrativos de todo tipo. Las primeras bibliotecas grandes conocidas contenían además textos religiosos, literarios, jurídicos y científicos. Para los curiosos, mencionaremos las dos bibliotecas más antiguas y relevantes por su tamaño y estado de conservación, datadas en la segunda mitad del III milenio a. C.: Ebla (Siria) y Lagash (Irak). Estas bibliotecas pudieron existir gracias a grandes periodos de estabilidad y prosperidad, y se conservaron hasta que las ciudades donde residían fueron arrasadas, con tan buena suerte que se conservaron en bastante buen estado bajo los escombros.

La primera escritora de la historia

Es la biblioteca de Lagash, precisamente, la que alberga una colección de textos de la primera escritora conocida de la historia: Enkheduanna. Esto daría para un artículo aparte, así que no vamos a abundar en la figura de esta mujer. Pero sí diremos que ella fue la tía del rey acadio Naram-Sin, que fue quien destruyó la ciudad de Ebla, dejando incólume para la posteridad su fantástica biblioteca.

Aunque modernísima, en comparación, hay que nombrar también la Biblioteca de Nínive. Se la conoce también como de Asurbanipal (un importante rey asirio), aunque el fundador fue en realidad su bisabuelo, Sargón II. Pero fue este Asurbanipal quien se tomó con empeño el desarrollo de la biblioteca, porque era un friki cultureta y se propuso la creación de la biblioteca más grande del mundo. Mandó que buscaran y le trajeran tablillas con todo tipo de conocimientos, le sumó botines de guerra, y organizó sistemáticamente la biblioteca, estableciendo incluso normas prácticas para su uso (como quién podía entrar y en qué régimen). Luego vino un señor y destruyó el imperio asirio, perpetuando así el orden natural de los acontecimientos entre miembros de nuestra especie.

La biblioteca de Alejandría

Esta es probablemente la biblioteca más conocida de toda la historia, ya que forma parte de las Siete Maravillas del Mundo (Antiguo, como se dice ahora).

Es mentira. En realidad era el Faro de Alejandría una de estas Maravillas, y probablemente fueron ambas (la biblioteca y el faro) constituidas durante el reinado de Ptolomeo II. Este faro dio nombre a todos los “faros”, ya que se construyó en la isla de Faro o Faros, y tenía la función que todos conocemos. Se derrumbó a causa de dos terremotos a principios del s. XIV y en la actualidad se eleva en su lugar la ciudadela de Qaitbey (un sultán mameluco del s. XV).

Esta biblioteca es considerada como un centro difusor de la cultura helenística. Alejandría está en la costa egipcia, más o menos enfrente de Turquía, muy cerca de Grecia, y los impulsores de la misma eran de origen griego (dinastía ptolemaica). Ptolomeo I (el padre del II) fue general de Alejandro Magno y Alejandría fue la capital de Egipto en esta época. No solo fue almacén de libros, sino además centro neurálgico donde trabajaron personajes importantísimos en el mundo de la biblioteconomía, y muchos científicos, como Eratóstenes (el tipo que calculó con sorprendente precisión la longitud del Ecuador desde la comodidad de su asiento) y otros, como Arquímedes (¡Eureka!) y Euclides (uno de los culpables de que estudiemos geometría en los colegios). La última ptolomea fue la célebre Cleopatra. El hijo fue nombrado sucesor, pero le duró la tontería 18 días en total, hasta que fue mandado ejecutar por Octavio Augusto. Después de eso, Egipto pasó a ser provincia romana.

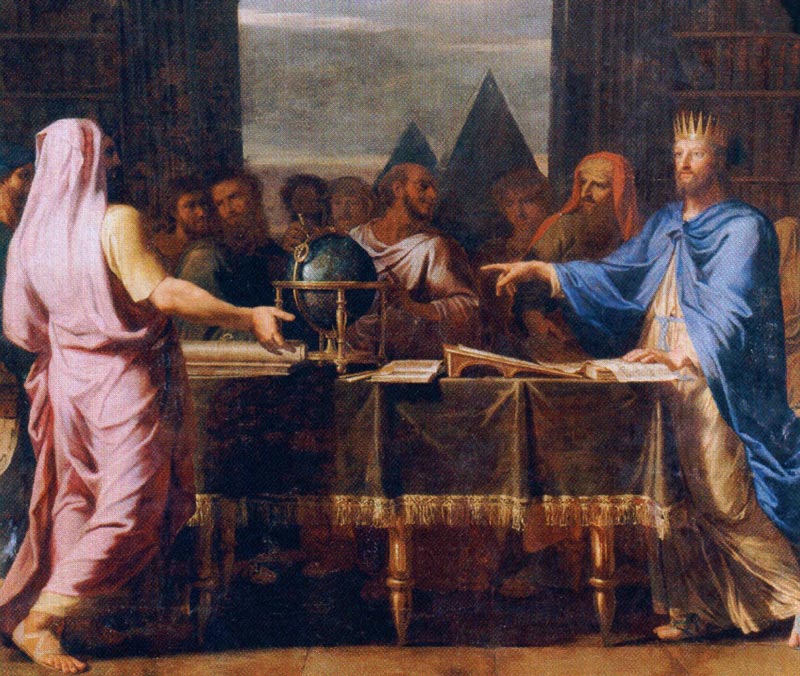

A la izquierda, Ptolomeo II y los 72 judíos traductores de la Biblia en la Biblioteca de Alejandría, de Jean Baptiste de Champaigne (1672).

Por algún motivo, la creencia popular durante mucho tiempo fue que la biblioteca se había perdido en un incendio, aunque esto no fue así. Sí que hubo un pequeño incendio durante una batalla en el contexto de Julio César vs Pompeyo (segunda guerra civil de la república), pero fue pecata minuta. Se sabe que antes de eso ya había perdido prestigio con alguno de los ptolomeos, por cuestiones políticas, y después debió de quedar abandonada progresivamente bajo el dominio romano, hasta su total aniquilación en alguna de las catástrofes naturales o sucesivos asedios y destrucciones de la ciudad a lo largo de los siglos. Aunque Alejandría revivió más tarde algunos destellos de su glorioso pasado cultural (como la mediática figura de Hipatia, s. IV d. C.), lo cierto es que la biblioteca estaba ya muerta y enterrada.

En 2002 se inauguró la nueva Bibliotheca Alexandrina, en conmemoración de la vieja.

Bibliotecas públicas

Acudiendo siempre a la raíz, vamos a mencionar la teoría de que la primera biblioteca pública existió en Atenas a mediados del siglo IV a. C. y fue creada por Licurgo. No sería el mítico espartano, mucho anterior, sino probablemente uno de los diez oradores áticos, que se ocupó en Atenas de impulsar la economía y la creación de edificios públicos.

Está claro que los libros (o su equivalente en la antigüedad) eran cosa de ricos, no solo por las materias que intervenían en el negocio de la lectoescritura, sino por la lectoescritura en sí misma. Leer y escribir era cosa de privilegiados y de algunos religiosos, y la conservación de la escritura, igual, con más razón.

En el Imperio Romano, aunque no existía una educación obligatoria como la conocemos hoy en día, sí existía un medio social y una cultura donde algunas de las piedras angulares eran la lectura y la escritura. Comercio, leyes, entretenimiento… Fueron también las bibliotecas y la cultura centros de poder político. Aunque hubo algunos proyectos anteriores (como el truncado por la muerte de Julio César), fue Asinio Polión (amigo de Julio) el encargado de fundar la primera biblioteca pública en el año 39 a. C. Se ubicó en Roma, en un complejo llamado Atrium Libertatis, que tuvo varias funciones. Surge de este modo una especie de “mecenazgo”. Se ponen de moda las donaciones de fondos privados (dinerarios o en especie) para el disfrute público, aunque nuestra idea de lo público sea muy distinta de lo que había en aquellos momentos.

A partir de este momento, las bibliotecas públicas comienzan a surgir como setas, aunque con el declive de Roma desaparecen las edades áureas hasta prácticamente el periodo de la Ilustración, cuya idea de fondo era precisamente ilustrar, iluminar, y poner la razón en su justo centro, que es el ser humano, sin importar su condición, raza ni religión (con algunos matices, teniendo en cuenta la época). Hasta ese momento los libros se siguen conservando en bibliotecas privadas de señoras y señores, monasterios, etc. Puntualmente, también existen en el mundo islámico las bibliotecas coránicas de las madrasas, que tenían libros prestables y organizados por temáticas, aunque es de suponer que dichas temáticas eran bastante restringidas y se alejaban, por tanto, de las bibliotecas convencionales, que aspiran a recoger el conocimiento universal.

En el mundo occidental también existen durante la Edad Media y el Barroco bibliotecas cercanas a lo público, de uso restringido o de temáticas acotadas, sobre todo en los contextos universitarios, religiosos y poderosos, por así decirlo, ya que de vez en cuando surgía algún mandamás que se preocupaba por la cultura, como actividad complementaria al narcisismo, el homicidio y el expolio, que han sido siempre las ocupaciones más notables de reyes y nobles.

El germen de las Bibliotecas Nacionales y sucedáneos comienza su andadura en el s. XVI con Francisco I, el diletante rey francés. Este Francisco fue el primero que tuvo la idea de que fuera obligatorio entregar un ejemplar de cada libro que se imprimiera (que en eso consiste el depósito legal). En España casi siempre preferimos que sean otros los que hacen los experimentos, y nos esperamos hasta 1711 para inaugurar nuestra Biblioteca Nacional con Felipe V. Estas bibliotecas son públicas en sentido amplio, aunque en realidad está restringido su uso para los estudiosos. No es que alguien pueda ir allí todas las semanas a llevarse un libro cualquiera…

Un régimen más generoso tuvo en Madrid la Biblioteca de los Duques de Osuna, inaugurada a finales del XVIII, que mantuvieron su proyecto abierto al público hasta que uno de los herederos de vida licenciosa se pulió la herencia y los acreedores sacaron a subasta la biblioteca. Esta fue adquirida por el Estado y se disgregó entre distintas instituciones.

Bibliotecas populares

Las bibliotecas públicas de verdad son aquellas donde una puede ir a leer el periódico o a llevarse un libro prestado cada tres días, o a estudiar un rato, sin necesidad de darle explicaciones a nadie. En España, que es donde pago mis impuestos, las bibliotecas populares surgen de modo tardío y deficiente, a finales del siglo XIX: normalmente adosadas a las escuelas, sin presupuesto y, por tanto, sin unos fondos decentes. En el primer cuarto del siglo XX ya se mejora y surgen las primeras bibliotecas populares aceptables financiadas con dinero público. En Madrid, la primera fue la de Chamberí (hoy de Ruiz Egea), en 1915, y despues la de la Inclusa, en abril del año siguiente.

Como su propio nombre indica, uno de los principales objetivos de estas iniciativas era llegar a las clases populares, de las cuales había mucha representación en Cuatro Caminos (allí es donde se ubica la llamada de Chamberí). Dicen las crónicas de la época que había asiento para unas sesenta personas y en las horas punta la gente se sentaba en el suelo a leer. El big data ya existía (en realidad ha existido siempre) y se contabilizaba a todo el que entraba y tomaba libros, su oficio, y el género de su lectura. Aunque había un poco de todo, era la literatura la reina, seguida de lejos por otros géneros más académicos.

Estaba todo este negociado impregnado de un repulsivillo hedor a pío paternalismo, como el que despedían aquellos personajes de Galdós que hablaban del pueblo como se habla de las gallinas. Pero al pueblo siempre le ha importado poco lo que de él se dijera. Con una novelita, todo pasa mejor, al menos para quien tenga gusto por ello…