¿Os habéis preguntado alguna vez cuántos idiomas han hablado los habitantes de la península ibérica a lo largo de la historia? Vamos a averiguarlo, tomando en cuenta únicamente los rastros constatables que dejaron nuestros antepasados más destacados; o sea, que conservamos de ellos inscripciones y documentos, o al menos contamos con amplios restos arqueológicos y lingüísticos. Acabo de darme cuenta de que el título de esta monografía ya responde la pregunta inicial. Se acabó el intríngulis, vamos al turrón…

1. Tartessos

Aunque el idioma en sí es desconocido, nos han llegado inscripciones y topónimos, como Betis (el río Guadalquivir), Onuba (Huelva) y Corduba (Córdoba). Tampoco se conoce el origen de esta gente. Bien podían ser descendientes de los habitantes prehistóricos de la península, haber venido de fuera, o mezcla de ambas cosas. En cualquier caso, se especula con que Tartessos fuera la Tarsis que ya se mencionaba en la época del Rey Salomón (1.000 a. C.) y con la cual comerciaban los fenicios. Esta cultura floreció alrededor del comercio y la metalurgia, y se asentó sobre otras culturas anteriores que ya trabajaban el metal (de las cuales tenemos restos constatados en el año 2.500 a. C.). Era famosa la plata de Tartessos, el oro, plomo, hierro y otros minerales, y los propios tartesios conseguían estaño en Gran Bretaña y comerciaban con él.

Los turdetanos (descendientes de los tartesios) le contaron a Posidonio (de donde lo copió Estrabón) que conservaban documentos escritos de 6.000 años de antigüedad. Sabiendo lo aficionados que son los andaluces a la exageración, podemos darlo por un dato falaz, pero tenemos pruebas sobrantes de que esta zona fue la cuna de la civilización moderna en el occidente europeo.

2. Iberos

Las teorías sobre los iberos son similares a las de los tartesios, aunque estos tenían salida a la costa levantina y no a la atlántica, y se da por cierto que era un grupo heterogéneo de pueblos que tenían rasgos comunes entre sí, y otros no tan comunes. Estos pueblos se vieron sometidos a las influencias sucesivas de fenicios, griegos y púnicos, enriqueciéndose con sus culturas. Igual que sucede con sus rasgos culturales, la escritura tiene similitudes y divergencias, según si es del norte, del sur o de influencia griega. Como puede verse en algunas inscripciones íberas, hay caracteres iguales que otros de los alfabetos griego, minoico, fenicio… Es todo una ensalada de palitos y circulitos, aunque se sabe poco de la interpretación del idioma ibero (aunque hay alguno que dice haberlo descifrado).

3. Celtíberos

Al igual que los iberos, se trata de un conjunto de pueblos celtas prerromanos que habitaron distintas zonas de la península, hacia el interior, en la zona centro-nordeste. Tienen puntos en común con otras culturas celtas europeas y hace poco un estudio ha revelado que el ADN celta del Reino Unido (Gales y Escocia) e Irlanda procede del norte de España, aunque bien puede ser que tenga un origen común anterior a la cultura celta. Como sucede con el ibero, la escritura celtíbera tiene rasgos comunes con la griega y la fenicia.

Este pueblo fue conquistado por los romanos en el I a. C. y su cultura fue absorbida lentamente. Además de los restos epigráficos, solo nos han llegado algunas palabras de uso común (camino, cerveza, abedul, camisa…) y topónimos (Segovia, Miranda, Arganda… Y cualquier pueblo terminado en -briga).

4. Lusitanos

No se sabe con certeza si este pueblo era céltico o de origen indoeuropeo influido por los celtas, o itálico. Ocuparon la zona central de lo que hoy es Portugal y no está claro que llegasen hasta la costa atlántica. Las tesis más modernas apuestan por su origen precéltico y por el lusitano como un idioma indoeuropeo independiente, aunque tenga mucha influencia celta. Los lusitanos eran hábiles guerrilleros y no fueron reducidos por las cohortes de Julio César hasta el año 60 a. C.

5. Vascones

Ocupaban Navarra, parte de Zaragoza y La Rioja. El actual País Vasco era zona más celta, con autrigones, caristios, cántabros y, más al oeste, astures y galaicos. Su idioma era una versión arcaica del euskera actual y puede decirse que es la única lengua paleohispánica que ha continuado su evolución hasta el día de hoy. Sigue habiendo encendidos debates acerca del origen del pueblo vasco, pero parece que tiene un parentesco idiomático con iberos y aquitanos, y una explicación plausible sería su pertenencia a la cultura de los Campos de Urnas, que no discutiremos aquí por estar más allá de nuestra temática.

6. Aquitanos

Aunque según César, que era un entendido en la Galia, los aquitanos terminaban su influencia en los Pirineos, es un hecho que el aquitano, como idioma, llegaba hasta el norte de Burgos y La Rioja, del mismo modo que los vascones también tenían presencia en territorio galo. Ya hemos dicho que esta lengua tenía relación con la de los vascones y los iberos, y no ahondaremos más, porque hay quien dice que el aquitano es vasco antiguo, que los jacetanos eran un pueblo aquitano y un largo etcétera de discusiones. El grueso de los restos epigráficos están en zona franca y al sur de los Pirineos nos han quedado indicios toponímicos, antroponímicos y teonímicos.

Intermezzo

Todo lo relatado hasta ahora se basa en consensos más o menos generales. Hay quien dice, por ejemplo, que nunca ha habido celtas ni iberos en nuestra tierra, sino que eran todos helenos, frigios o gálatas, que el vascuence y el bereber son una misma cosa y que de latinos no tenemos nada más que el alfabeto.

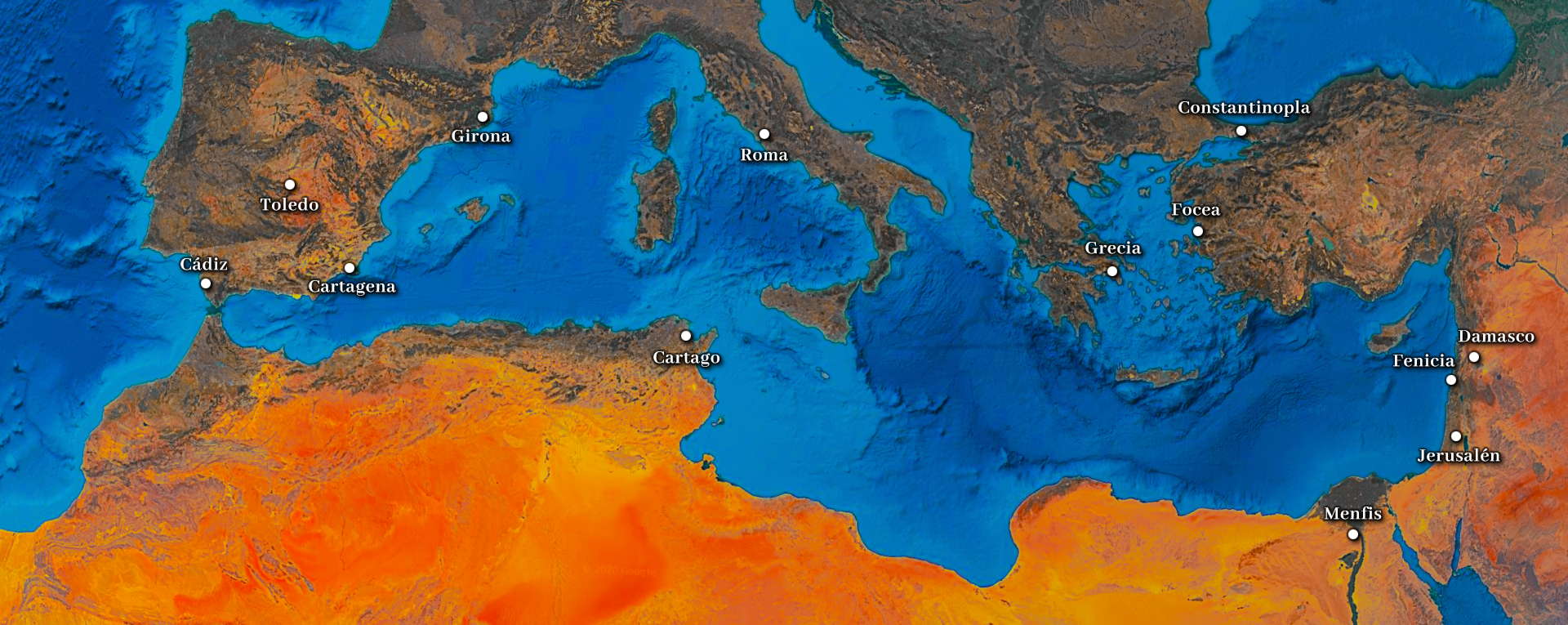

En cualquier caso, los pueblos (o familias de pueblos) mencionados hasta ahora llevaban mucho tiempo asentados en la península cuando un Mediterráneo lleno de vida comenzó a traer visitantes, unos con fines comerciales y otros con ansias de dominación. Todas estas civilizaciones dejaron en la península un legado cultural en el idioma y las costumbres, además de huellas indelebles en nuestro ADN.

7. Fenicios

Los fenicios habitaban en la otra punta del Mediterráneo, en el Líbano actual, y establecieron colonias en la costa hispana, siendo Cádiz la ciudad más antigua de occidente, fechada por capricho de alguien 80 años después de la guerra de Troya (XIII a. C.). El único rey tartesio del que tenemos constancia cierta, un tal Argantonio (VI a. C.), estableció relaciones comerciales con los griegos foceos, cosa que cabreó a los fenicios y, más tarde, los gaditanos pidieron ayuda a Cartago para deshacerse de los griegos. Esta alianza tarteso-helénica pudo marcar el declive de Tartessos cuando la pujanza cartaginesa hizo presencia en la península. Una de las palabras que nos donaron fue precisamente Hispania, que significa «tierra (costa, isla) de conejos».

8. Griegos

Como ya hemos mencionado, desde el VII a. C. hubo también colonias griegas en la península, de griegos foceos, que habían colonizado la costa de la actual Turquía, enfrente de Atenas. Algunas de las colonias griegas más conocidas son las actuales ciudades de Alicante, Denia y Ampurias (Gerona). Las distintas presiones por los flancos de sus dominios propiciaron el desplazamiento de los griegos a favor de los cartagineses, que a partir de la batalla de Alalia (535 a. C.) toman el control del Mediterráneo occidental, absorbiendo también las colonias fenicias.

La huella del idioma griego es amplia en el español, aunque se nos administrase sobre todo por vía latina, así que no nos detendremos aquí.

9. Cartagineses

Cartago (actual Túnez) fue originalmente fundada por emigrantes fenicios, que más tarde se independizaron y prosperaron como potencia económica y militar. Aunque se apoderan del mar tras la batalla de Alalia, no comienzan la conquista de tierras hasta el III a. C., con la saga de los Barca, que aspiran a crear un estado independiente de Cartago, en el marco de las Guerras Púnicas. Así pues, los cartagineses rondaron y dominaron la zona durante unos tres siglos. Su base más importante fue la actual ciudad de Cartagena y otros topónimos que nos legaron son, por ejemplo, Mahón e Ibiza.

10. Romanos

Pasaron 200 años entre el desembarco romano en Ampurias (218 a. C.) y el término de la conquista de la península, con el fin de las guerras cántabras. Encontraron el país agradable y se quedaron hasta mediados del siglo V. Para aquel entonces, el Imperio declinaba su poder y emergían las fuerzas germánicas, que se pasearon por toda Europa dando espadazos a diestro y siniestro. Las huellas de la romanización son inseparables de la realidad de todos los habitantes de la península. Todos los pueblos y las culturas fueron absorbidos (exceptuando el euskera) y su legado llegó a todos los rincones en forma de leyes, arquitectura, literatura, comercio y desarrollo en todos los sentidos. A lo largo de los siglos, Hispania formó parte del Imperio y le aportó una inmensa riqueza, en forma de recursos económicos y también humanos. Los más prominentes fueron los tres emperadores (Trajano, Adriano y Teodosio) y algunas grandes figuras de la filosofía, política y literatura, como Séneca, Lucano, Quintiliano, Marcial y tal vez Juvenal.

11. Germanos

Englobaremos bajo esta denominación a los idiomas y dialectos provenientes de los pueblos germánicos que llegaron a la península a partir del año 409 d. C. Los primeros en llegar fueron los suevos, vándalos y alanos. Estos dos últimos pueblos pronto emigraron al norte de África. Los suevos, sin embargo, estuvieron 170 años en Galicia. Mientras tanto, los visigodos repartían leña por toda Europa. Atacaron Constantinopla y tomaron Roma, y por fin fundaron un reino en Tolosa (Toulouse). Estando semi-aliados con Roma, se dedican a labores de limpieza por toda la península, exceptuando Galicia. Luego pierden sus posesiones en la Galia, que pasan a manos de los francos, y se asientan definitivamente en la península, con capital en Toledo, hasta que son derrotados por los musulmanes en la batalla de Guadalete (711), dando comienzo el control musulmán del territorio.

Los visigodos estaban cristianizados y bastante romanizados, y el latín fue su idioma principal, aunque tenían su propia lengua, que está separada de los grupos germánicos supervivientes (occidental y nórdico), aunque se especula que la principal fuente de estudio del idioma gótico (la biblia de Ulfilas) pudiera ser algún tipo de mixtificación del propio escritor. En cualquier caso, son múltiples los vestigios de la lengua primigenia de los visigodos en el español actual: burgo, guardia, guerra, jabón…

12. Árabes

Tanto como la dominación romana, es imposible imaginarse una España separada de nuestros tataratatara…buelos musulmanes. Estos señores que ocuparon amablemente la península durante setecientos años procedían de Damasco, muy cerquita del Líbano, que ya sabemos que es el origen del pueblo fenicio. Así que los del Califato Omeya eran primos de los fenicios. Se expandieron por todo el Asia menor y por el norte de África, conquistando toda la península en menos de dos décadas, y siendo detenido su avance hacia el resto de Europa por las tropas francas de Carlos Martel (Poitiers, 732).

Como sucedió con el Imperio Romano, una dominación tan larga como la musulmana dejó una huella indeleble en la península y una larga sucesión de españoles de dimensiones épicas, la mayoría de los cuales fueron después cuidadosamente barridos debajo de la alfombra por la cultura oficial. El nombre más conocido quizá sea el del sabio Averroes, aventado por los poderes fácticos cristianos, al ser poco amigo del extremismo islámico. No podemos dejar de nombrar a alguno de los filósofos, matemáticos y escritores más conocidos, como Masara, Ibn Hani, Ibn Hazm, Hafsa bint al-Hafs al-Rakuniyya, Ibn al-Jatib, Avicena, Maimónides, Ibn Essamej…

13. Bereberes

Eran y son un conjunto de etnias norteafricanas que se extendían desde las Canarias (el guanche era una lengua bereber) hasta Egipto. Entraron en la península durante la invasión árabe y formaban una gran parte de la población. Algunas dinastías bereberes ocuparon los reinos de taifas, y después los almorávides (pueblo también bereber) se hicieron con el poder de al-Ándalus, seguidos por los almohades, también bereberes. Su lengua se conoce genéricamente como “lengua bereber” o Tamazigt. Esta lengua es de raíz afroasiática (el equivalente de allí al indoeuropeo de aquí) y su cultura ha dejado numerosas huellas en la toponimia hispana, como Adaja, Orán, Mandayona o Megeces.

14. Hebreos

Las diversas diásporas del pueblo judío trajeron representantes de este pueblo hasta la península. Aunque el contacto pudo haber sido muy antiguo y de talante comercial (como dijimos de la Tarsis del reino de Salomón), no hay constancia de asentamientos hasta la época romana, en fechas discutibles, entre el II a. C. y el VI d. C., según quién lo relate. El hebreo, dependiendo de la época, no estaba muy bien visto, así que no tenemos aludes de epigrafía, pero sí restos ciertos e inequívocos. Los judíos formaron una próspera comunidad en la península hasta que fueron expulsados en 1492 a través del Edicto de Granada por motivos religiosos (esos grandes aliados de la civilización y el progreso).

Intermezzo

Durante el proceso denominado Reconquista, se fue asentando de nuevo como idioma oficial en la península el que existía a la llegada de los árabes: el latín, o lo que quedaba de él, la evolución hacia las lenguas romances, incluyendo el gallego, español, catalán y otras que han pervivido hasta hoy en mayor o menor extensión, como el aranés o el bable. Como son más conocidas, vamos a dejarlas en el tintero… Entonces, ¿dónde está el idioma número 15 que habíamos anunciado?

15. Gitanos

Aunque para el gobierno español no existe el romaní o, mejor dicho, su variante hispana, el caló o romaní ibérico, lo hablan miles de personas en la península y fuera de ella. Esta lengua se originó hace mil años en el noroeste de la India y está emparentada con el sánscrito. Se documentó la llegada de poblaciones gitanas a la península desde principios del siglo XV, aunque siendo un pueblo nómada es muy probable que llegasen mucho antes, solo que sin pedir permiso a nadie por escrito.

La lengua romaní ha evolucionado de cien maneras distintas en todas partes del mundo. En España, el pueblo gitano siempre ha sido perseguido y su idioma prohibido. Este esfuerzo de la cultura oficial por borrar la diferencia romaní hizo que progresivamente el pueblo gitano adoptara la gramática y la flexión del español, manteniendo parte del léxico romaní, así como un gran número de préstamos de otras lenguas. En cualquier caso, el caló está en regresión y no cuenta con ninguna protección en España, aunque algunas variantes romanís sí están protegidas en otros países europeos.

Debido en gran parte a la cultura flamenca, muy asociada al pueblo gitano, en español tenemos muchísimos préstamos del caló, como curro y currar (trabajar), chungo, parné, biruji, gachí, fetén, jalar o jamar, pinrel, bullate, maquearse… Y el sin par gili, al que tantas palabras adosamos: puertas, gaitas, flautas, pichis y, por supuesto, las hembras del pollo.

Finale

Y con esto, salen quince. Hemos excluido conscientemente las lenguas alóctonas o las que tuvieron poca presencia en la península, las que no dejaron restos, y otros códigos comunicativos, como la lengua de signos o el silbo gomero; y también modos de comunicación más modernos, como el esperanto, los emoticonos 😉 o las stickers.

Hablar de la historia de la lengua es hablar de la historia del hombre, y parece que todo sean guerras y conquistas; y si no, comercio, política y religión (y vuelta a empezar con las guerras). Pero por encima de nuestros defectos está nuestro afán de superación, nuestra capacidad de amar y de reconocer lo bueno que llevamos dentro, y lo que vemos dentro de los demás. Gracias a eso, reescribiremos nuestra historia e inventaremos nuevas lenguas sin fin. Al menos hasta que se expanda el sol y muramos achicharrados.